Osserviamo il cartiglio. L’Unicorno è la cavalcatura della regina amazzone Talestri; la “Stella degli Argeadi” rappresenta la famiglia di Alessandro il Grande, discendente dal Re di Argo Temeno; il Leone è l’effige dei Veneti e di Venezia, laddove il (genovese) cav. Lucio Bortolamio si installò nel 1.117. Quest’ultimo prese casa nel quartiere “Marin” della città lagunare, così chiamata essendo zona di spaccio dei mercanti di San Marino. Dacché i suoi figli ebbero per cognome la stessa etichetta.

Lucio e Mirtale

Allorché si trovava in Asia Minore, Alessandro ricevette la visita della nobile Talestri, Regina delle Amazzoni che dominava i territori intorno al fiume Termodonte, tra la Catena del Caucaso e il fiume Fasi. La donna trascorse 13 notti nella sua tenda, e nove mesi più tardi diede alla luce una bambina: Mirtale. Secoli avanti, una seconda Mirtale – discendente della prima – venne a Venezia accompagnata dal padre, un mercante della Crimea. Qui conobbe il cavaliere Lucio Bortolamio, nativo di Genova che si era appena stabilito nel quartiere “Marin”. Era il 1.117. Dopo una breve frequentazione, Bortolamio e Mirtale si incontrarono sul talamo nuziale e generarono figli e figlie, a cui l’anagrafe della Serenissima assegnò per cognome il nome stesso del quartiere: Marin, appunto. Da allora molti Marin diventarono membri del senato veneziano; alcuni furono addirittura ambasciatori presso il sacro imperatore. Ciononostante, la condizione economica dei nostri avi più recenti illustra chiaramente la decadenza del casato.

Nel Romanzo di Alessandro, il cuoco del re macedone – Andrea – si imbatte per caso in una sorgente in cui si ferma per lavare il pesce. Il primo però a venire bagnato dall’acqua, magicamente riprende vita, così che Andrea si rende conto di aver trovato la “fonte dell’eterna giovinezza”. Il cuoco non rivelerà mai la sua scoperta, eccezion fatta per la piccola Mirtale (qui chiamata Kalé), che accompagnata alla fonte ne beve in abbondanza divenendo immortale. Ora, se Mirtale divenne immortale, dovremmo intendere che la seconda Mirtale, sposa di Lucio Bortolamio, fosse in realtà la stessa figlia di Alessandro? Mi rendo conto che è soltanto un racconto, ma a volte sognare è necessario.

Nota a margine: nello stesso Romanzo, l’amazzone Talestri viene chiamata Unna.

Alessandro, Talestri (Unna) e la piccola Mirtale (Kalé)

Le Origini del Cavaliere

Ma chi era Lucio Bortolamio? Il suo nome completo era Lucio Bartolomeo Decotto (anche Di Cotto o Di Negro). Il padre apparteneva alla famiglia marchionale Di Negro (in origine Dio Negro o Dèi Negri), nel cui cognome si potrebbe ravvisare un riferimento alla Maddalena, essendo a lei rivolto – almeno inizialmente – il culto della “Madonna Nera”. La madre era invece una nobile normanna della famiglia Grey, il cui capostipite – Anchetil de Greye, da Graye-sur-Mer – aveva accompagnato Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra divenendone vassallo.

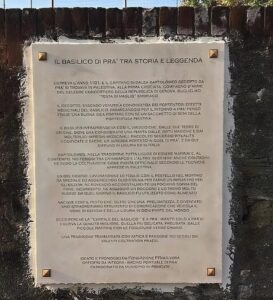

Bartolomeo partecipò alla I Crociata come Capitano di Galea per l’esercito di Guglielmo Embriaco “Testa di Maglio”. Nel 1101, di ritorno dalla Terrasanta, il cavaliere recò con sé a Pra’ (un quartiere di Genova) i primi semi di basilico, pianta di origine asiatica e africana che aveva apprezzato per le sue proprietà medicinali. L’iniziativa segnò l’introduzione del basilico in Liguria, divenuto poi un elemento distintivo della gastronomia locale, in particolare per la preparazione del pesto. Nel 2021 gli è stato intitolato un piazzale a Pra’.

Il suo omonimo e discendente, Bartolomeo Di Negro (II), nel 1297 avrebbe donato un terreno per la costruzione della Certosa di San Bartolomeo, nel quartiere di Rivarolo, adottando volutamente un protettore con questo nome.

Oltremare, Bartolomeo era entrato in confidenza con il comandante della flotta veneziana, Giovanni Michiel. Figlio del doge in carica – Vitale Michiel –, Giovanni era inoltre padre del futuro doge Domenico Michiel, designato dal Maggior Consiglio tra la fine del 1116 e l’inizio del 1117. Invitato o meno, la vicinanza affettiva al gotha veneziano favorì di certo il trasferimento dell’ormai ex capitano.

Lapide dedicatoria a Bartolomeo Decotto nel quartiere Pra’

La Pianta Sacra

«In tempi passati, specie in Italia e in Grecia, il basilico era una pianta venerata. La leggenda vuole che crescesse sul Sepolcro di Cristo e che avesse proprietà occulte. Le donne lo mettevano negli armadi per tenere lontane le tarme e ogni giorno se ne mangiava una foglia per proteggersi contro le malattie. Anche nella tradizione della Chiesa greca ortodossa, il basilico era di buon auspicio. Una traccia della posizione speciale del basilico fra le altre piante sopravvive in alcune lingue europee: sia in francese che in tedesco, il basilico è chiamato “l’erba reale”.

«In India cresce invece il tulsi, che del basilico è un parente stretto. Nei testi ayurvedici è descritto come “la pianta che apre il cuore e la mente e sveglia l’energia dell’amore e della devozione”. La tradizione vuole che il tulsi contenga mercurio, lo sperma di Shiva, e questo ne farebbe la pianta capace di conferire a chi la mangia il potere della pura conoscenza. Nella penisola il tulsi è parte della vita quotidiana. Ogni famiglia ne possiede una pianta. Si sostiene che purifichi la casa e che porti fortuna alla donna che regolarmente l’annaffia. L’uso di mangiarne una foglia al giorno a protezione delle malattie è in questo caso ancora presente.» [Tiziano Terzani, Un Altro Giro di Giostra, TEA 2024, p. 397.]

Ancora Più Indietro

Il “prequel” della vicenda vede protagonista la Gens Aurelia, tra le famiglie plebee della Roma monarchica e repubblicana. La stessa debuttò sulla scena politica nel 252 a.C., quando Gaio Aurelio Cotta ottenne la carica di console.

Il casato era spartito nei cognomen Cotta, Orestes, Scaurus, Rufus e Fulvus. Quest’ultimo avrebbe dato i natali all’Imperatore Antonino Pio (r. 138-161), il quale a sua volta avrebbe adottato Marco Annio Vero (gens annia) e Lucio Ceionio Commodo (gens ceionia), succedutigli al trono coi nuovi nomi di Marco Aurelio (r. 161-180) e Lucio Aurelio Vero (r. 161-169).

Ai nostri fini hanno però maggior peso i detentori illustri del cognomen Cotta, tra cui:

- Lucio Aurelio Cotta, (I sec. a.C.): Fu Maestro di Cicerone, Quindicemviro (i.e. custode dei Libri Sibillini), Pretore nel 70 a.C., Console nel 65 a.C. e Censore nel 64 a.C.;

- Marco Aurealio Contarini: Eletto formalmente a “console” nella città di Padova, il suo incarico comprendeva l’amministrazione e la gestione di situazioni eccezionali nel territorio di Rialto, nucleo della futura Venezia. (Un occhiolino dal futuro?) Altri due consoli di nome ignoto completavano il III Triumvirato Consolare di Rialto, attivo nel biennio 425-426 d.C.;

- Aurelio Contarini (figlio di Marco Aurelio C.): Si trasferì nella laguna veneta in seguito all’invasione di Attila nel 452 d.C.; Nel 453 d.C. fu eletto Tribuno di Rialto.

A Genova il cognomen Cotta sarebbe stato declinato nella doppia forma “De Cotto” e “Di Negro”. Risalendo però l’etimologia ad almeno tre secoli prima di Cristo, diviene obbligatorio riconsiderare la “divinità nera” a cui il cognomen si rivolge. Espunta la Sacerdotessa di Tarichea per ragioni anagrafiche, facile sostituta potrebbe essere Iside, il cui archetipo ha comunque contribuito all’immagine tradizionale della Maddalena.

In alternativa, si consideri che alla fondazione di Roma contribuirono le tribù degli Aborigeni (Eu-bori-gens, lett. “il popolo prospero del nord”), venute dall’isola di Öland e portatrici del calendario nordico di dieci mesi adottato da Romolo. Essi erano a loro volta discendenti dei mitici Etiopi (Aíthō-ṓps, lett. “faccia bruciata”), per cui le forme “Cotto” e “Negro” sarebbero semplici deformazioni di “Etiope”.