È un fenomeno misconosciuto. Eppure, dovrebbe esserne consapevole chiunque soffra di un disturbo mentale, grande o piccolo che sia. In generale, risulterà utile a chiunque provi ancora emozioni.

Prima parte: un estratto dal testo “I Paradossi della Psicopatologia”

di Francesco Mancini e Amelia Gangemi, Raffaello Cortina 2024, pp. 285-288.

Il livello di un investimento è dovuto al grado di motivazione che lo sottende e dalla differenza con altre motivazioni concorrenti. La motivazione risulta dall’interazione fra scopi e rappresentazioni fattuali.

Gli scopi, nel caso dei disturbi mentali, sono abitualmente sia utilitaristici sia prescrittivi. L’investimento è attivato e mantenuto da emozioni negative che segnalano il riconoscimento di una differenza fra la rappresentazione di un determinato assetto della realtà (ordine fattuale) e la rappresentazione di cosa si desidera (ordine utilitaristico) da una parte, e, dall’altra, come si assume che debba essere (ordine etico o mondo giusto).

Se la motivazione è maggiore di altre presenti in quel momento, allora si attiva un investimento. L’investimento recluta le risorse disponibili orientandole in modo funzionale alla sua realizzazione, e in particolare orienta i processi cognitivi in accordo con il PedMin[1]. Il PedMin implica la focalizzazione di quegli aspetti che, se erroneamente trascurati, potrebbero avere conseguenze gravi per l’investimento in corso, e il defocalizzare aspetti che, se presi in considerazione, potrebbero distogliere erroneamente risorse da esso.

La focalizzazione coinvolge tutti i processi cognitivi, cioè l’elaborazione delle informazioni effettuata dal cervello e sottostante alla percezione, alla memoria e all’apprendimento, e a inferenze di livello superiore come il ragionamento, la pianificazione e il processo decisionale.

Ciò rende più probabili tre effetti. In primo luogo, l’investimento è attivato più spesso. Per esempio, se l’investimento è orientato a prevenire l’abbandono da parte di una persona amata, l’attenzione selettiva rileva facilmente segnali di un possibile allontanamento affettivo, attivando più spesso condotte preventive. In secondo luogo, la focalizzazione sui segnali negativi implica una maggiore disponibilità di informazioni che sono utilizzate in senso confirmatorio dell’evento temuto, cioè dell’abbandono. In terzo luogo, vi è una tendenziale maggiore disattivazione e disconferma delle rappresentazioni che sostengono investimenti concorrenziali. Per esempio, i segnali affettivamente rassicuranti sono trascurati o svalutati, e dunque si investe di meno nella costruzione del rapporto. Al contempo, investimenti alternativi, come lo studio, sono automaticamente disattivati o messi in disparte, con il risultato che l’importanza di prevenire l’abbandono aumenta relativamente ad altri investimenti.

L’entità dell’effetto dipende dal valore dell’investimento in corso, o meglio dal rapporto tra questo e altri investimenti attivi contemporaneamente. Più è elevato il valore dell’investimento, maggiore è il costo associato alla rinuncia alle rappresentazioni che lo sostengono e all’adozione di rappresentazioni opposte. Di conseguenza, aumenta la probabilità di attivare processi cognitivi che contribuiscono a mantenere e amplificare l’investimento stesso, anche quando la persona possiede le informazioni e le capacità cognitive necessarie per giustificarne il cambiamento. Questo accade anche se, rispetto all’insieme dei suoi obiettivi, la persistenza dell’investimento si rivela infruttuosa mentre il cambiamento sarebbe vantaggioso.

In breve, maggiore è l’investimento, maggiore è l’“effetto cannocchiale”: si vede solo ciò che è rilevante rispetto all’investimento e lo si vede ingrandito, sia in termini di credibilità sia di valore, mentre si trascurano possibilità alternative. Ciò rafforza l’investimento e ne ostacola il cambiamento.

La nostra tesi procede suggerendo cinque punti che sostengono la necessità dell’accettazione per la soluzione del paradosso nevrotico:

- Nei domini critici del paziente, gli scopi prescrittivi sono sistematicamente coinvolti e, pertanto, entrano nel determinare la motivazione all’investimento;

- Gli scopi prescrittivi moltiplicano il valore utilitaristico degli eventi e possono dare valore anche agli eventi privi di valore utilitaristico, come sembra accadere se l’investimento è motivato solo dal senso del dovere;

- Il cambiamento opportuno è verso la riduzione dell’investimento, che consente un orientamento cognitivo meno focalizzato e che dunque riduce i tre effetti di cui sopra;

- Un cambiamento, dato il primo punto, se non avviene con accettazione, avviene con rassegnazione o con depressione;

- Per quanto si possa aiutare il paziente a ridurre l’investimento modificando in positivo le sue rappresentazioni di minaccia o perdita/ fallimento, comunque resta sempre una quota di minaccia o perdita/ fallimento che è impossibile eliminare.

Per mostrare il ruolo dell’accettazione nel modificare gli investimenti e di conseguenza l’orientamento dei processi cognitivi, può essere utile un aneddoto clinico.

L’aneddoto è interessante per il nesso temporale, e plausibilmente causale, tra un evento che ha implicato un cambiamento delle priorità, soprattutto prescrittive, della paziente, e il cambiamento della valutazione del rischio di contaminazione.

La paziente Maria era affetta da un disturbo ossessivo da contaminazione, in particolare temeva il contagio del cancro. A vedere bene, in realtà, il suo vero timore non era tanto il contagio in sé, quanto di essere lei colpevole, per sbadataggine e superficialità, di esporsi al rischio del contagio. Nessuna informazione correttiva riusciva a superare il suo orientamento iperprudenziale. Tutto si infrangeva sulla sua richiesta “Ma come posso essere sicura che le informazioni mediche siano giuste? E se poi un domani si scopre che il cancro effettivamente è contagioso? Se dessi retta a queste informazioni e poi mi succedesse qualcosa, sarebbe colpa mia”. Da qui un massiccio e oneroso impegno preventivo, che di fatto assorbiva tutto il suo tempo a discapito di altri investimenti che sarebbero stati certamente più funzionali alla sua realizzazione esistenziale. Un giorno, purtroppo, fu diagnosticato un tumore metastatico al marito. È interessante osservare che da allora cessò di considerare il cancro contagioso. Il dovere di evitare la sottovalutazione dell’ipotesi che il cancro fosse contagioso era stato sopravanzato dal dovere di stare accanto al marito, oltre che dall’affetto per lui. In altre parole, il cambiamento della motivazione aveva implicato un diverso orientamento cognitivo, per cui aveva potuto prendere in considerazione le informazioni mediche sulla contagiosità del cancro.

Un secondo aneddoto può essere utile.

Guido soffriva di attacchi di panico. Per Guido le sensazioni legate all’ansia erano il prodromo della perdita del controllo e di un irreparabile impazzimento che considerava un rischio gravissimo e assolutamente inaccettabile. Si può quindi comprendere il suo stato d’animo quando seppe di dover subire un intervento chirurgico che necessitava solo di una anestesia parziale ma che era urgente, altrimenti la sua salute sarebbe stata certamente compromessa in modo grave. Il suo terrore era che avrebbe provato una forte ansia al momento di entrare in sala operatoria e in particolare all’avvicinarsi dell’anestesia, a quel punto avrebbe avuto un attacco di panico al quale sarebbe quasi certamente seguita la catastrofe temuta: la perdita del controllo e l’impazzimento definitivo. Guido era di fronte a un bivio: sottoporsi all’intervento chirurgico e accettare l’attacco di panico e i rischi per lui connessi o rinunciare all’intervento e accettare un grave danno alla salute fisica. Optò per la prima possibilità. Premesso che non fece uso di farmaci, è interessante osservare che non ebbe alcun attacco di panico. Si può interpretare questo risultato come la conseguenza di aver messo in conto l’attacco di panico e accettato il rischio della perdita del controllo. L’accettazione implicò la riduzione dell’orientamento preventivo dei processi cognitivi, facilitando così la sdrammatizzazione della minaccia ed evitando l’innesco della spirale che avrebbe potuto portare al panico.

L’importanza terapeutica dell’accettazione è testimoniata dall’efficacia di alcune tecniche.

L’esposizione con prevenzione della risposta (ERP) è una tecnica di nota efficacia soprattutto per i disturbi d’ansia e il disturbo ossessivo compulsivo. È ragionevole interpretare l’ERP come un insieme strutturato di esercizi pratici di accettazione di livelli di rischio progressivamente crescenti i cui risultati non sono soltanto comportamentali ed emotivi, ma anche cognitivi, contribuendo a ridurre anche la rappresentazione della minaccia.

Interventi di mindfulness e di ACT sono di efficacia dimostrata per diversi disturbi d’ansia e dell’umore, e il loro razionale consiste nel facilitare l’accettazione di minacce, perdite, fallimenti o rinunce almeno quel tanto che consenta di ridurre l’“effetto cannocchiale” e aprire la porta a un cambiamento.

Merita osservare che l’ACT e gli interventi basati sulla mindfulness considerano l’accettazione un processo che consiste nel permettere alle esperienze interne (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche) di essere presenti senza tentare di cambiarle o evitarle. Nella prospettiva assunta in questo articolo, è opportuno distinguere il processo che porta all’accettazione, che certamente è facilitato dalle tecniche ACT e dalla mindfulness, dal risultato del processo che a nostro avviso consiste nell’adeguamento della propria rappresentazione di come deve essere la realtà alla rappresentazione di come essa è.

Seconda parte: un commento.

È piuttosto ovvio che una situazione temuta smetta di essere tale nel momento in cui riusciamo ad immaginarci vivi e in splendida forma nonostante la sua realizzazione. Dacché, con il timore verrebbe meno anche l’investimento atto ad evitarla.

Esistono però situazioni che per quanto immaginarie o improbabili sono in primis tanto terribili da non potersi accettare drasticamente, salvo ovviamente realizzarle, e in secundis non consentono facilmente di individuare stadi intermedi di realtà su cui modulare un’accettazione di livelli di rischio progressivamente crescenti.

In quel caso sono due i fattori su cui possiamo far presa. Il primo è l’amor fati di concezione stoica, non dissimile dalla provvidenza cristiana. L’idea che tutto si svolga secondo un ordine il cui fine supremo è il bene, l’utilità e lo sviluppo dell’intero universo. Ogni evento che accade, per quanto doloroso e frustrante possa essere, non avviene per caso, ma è funzionale a un bene supremo di cui anche lui è partecipe. Da ciò deriva l’opportunità di dare il proprio assenso, abbracciare e amare il proprio destino, qualunque esso sia, perché comunque è giusto e buono.

Purtroppo l’amor fati non si insegna. Ciò che si può fare è tentare. Lasciare andare. Abbandonarsi al flusso. Con successivi atti di fede si sviluppa l’istinto dell’anima, in cui si distinguono le azioni in armonia con il proprio destino, intendendo la ragione per cui siamo su questo piano, e le ragioni in disarmonia, che se perseguite ci costringerebbero a reiterare spiacevoli lezioni. Più ci si fida ad abbandonare il controllo, più la buona sorte di assiste; più la buona sorte ci assiste e più siamo disposti ad abbandonare altro controllo. Il primo passo è il più difficile, tanto che alcuni muoiono senza mai avanzarlo.

Il secondo fattore è la consapevolezza del PedMin. Una volta consapevoli che i nostri processi cognitivi sono distorti, saremmo disposti ad abbandonarli temporaneamente. Quando il nostro modo di agire ci procura sofferenza, dobbiamo imparare a registrare nel dettaglio le emozioni che ne sono coinvolte, da quelle che lo innescano a quelle che ne sono attivate. In questo modo costruiamo una “carta d’identità” del comportamento patologico. Quando esso si presenta, possiamo allora riconoscerlo e imporci di non ragionarci. Soprattutto, non dobbiamo raccogliere e analizzare informazioni al fine di dimostrarci che la situazione temuta non si realizzerà. Tale strategia è fallimentare in quanto il PedMin volgerà quel materiale contro di noi. In primis, setacciando con cura scoveremo sempre quell’improbabile combinazione di eventi che conduce alla catastrofe (non importa se la probabilità è di una parte su miliardo di miliardi, il PedMin la farà comunque risaltare contro lo sfondo delle molto più probabili combinazioni innocue). In secundis, un’informazione è comunque un mattoncino per mezzo del quale un cervello debilitato può costruire la sua logica personale. Non importa quanto sia fallace, al paziente nevrotico apparirà altrettanto valida della logica ordinaria, anche in violazione delle leggi fisiche. Riconoscere il comportamento patologico dalla sua carta d’identità servirà da monito per sospendere l’analisi. Seppur su basi diverse, anche questo è un lasciare andare. Più siamo pronti e veloci nel metterlo in atto, più cesseranno gli effetti del PedMin sui processi cognitivi.

Un’altra forma di accettazione si ha quando la situazione ideale è talmente lontana dalla realtà e talmente difficile da raggiungere, che il soggetto rinuncia a combattere. Accorgersi che l’ideale è irraggiungibile consente di mettersi il cuore in pace e di far cessare l’investimento. Il problema però è che non tutti sono capaci di misurare la distanza tra ideale e reale.

La stessa difficoltà impedisce di stabilire quando si è raggiunta una condizione di sicurezza. In questo caso l’investimento dovrebbe cessare in quanto il reale è venuto a coincidere con l’ideale. Spesso però il soggetto non sa dire se si trova all’interno o all’esterno di quegli intervalli che definiscono la condizione ideale.

La difficoltà nel collocarsi o nel misurare la distanza discende a sua volta dalla difficoltà di percepire i confini. Di conseguenza, il soggetto reagisce cercando di collocarsi agli estremi.

Detta con un esempio, se non so stabilire quando il grigio chiaro diventa scuro o viceversa, mi sentirò al sicuro solo nel bianco o nel nero. Solo gli estremi sono, oltre ogni dubbio, chiaro o scuro.

Geograficamente potremmo pensare a Francia e Germania. Il confine è ben tracciato, ma se io non lo vedo, dirò di essere sicuramente in Francia solo trovandomi a Limoges, centro geografico della nazione francese. Parimenti, dirò di essere sicuramente in Germania solo trovandomi a Magdeburgo, centro geografico della nazione tedesco. Muovendo a nordest, anche di poco, da Limoges, avrò sempre il dubbio di essere sconfinato in Germania. Muovendovi a sudovest, anche di poco, da Magdeburgo, avrò sempre il dubbio di essere sconfinato in Francia.

L’incapacità di percepire i confini può discendere dalla mancanza di una “base sicura” per l’esplorazione del mondo in quella fase dell’infanzia che John Bolwby definisce “attaccamento”. La “base sicura” è in parole povere quel genitore che ci segue con discrezione, il cui amore incondizionato ci assicura di poter sempre tornare indietro se sbagliamo strada, e che proprio per questo ci incoraggia ad esplorare, perché la sua accoglienza non è vincolata alle nostre scelte. È il genitore che incoraggia e non condanna, che consola ma non ripara i nostri guai, affinché impariamo dagli errori.

Commentiamo infine l’effetto delle meta-emozioni. Nei soggetti patologici è solitamente imperante il senso di colpa. Nasce solitamente in tenera età per le violenze (non necessariamente fisiche) subite dai genitori. Il bambino non concepisce che il genitore sia in errore, perciò se viene punito egli conclude inevitabilmente di essere colpevole.

Quando il soggetto nevrotico riesce per la prima volta a lasciare andare e prova quel meraviglioso stato di libertà in cui ogni visione diventa possibile, nel giro di pochi secondi si sentirà in colpa per aver abbassato la guardia. Quindi non solo teme una certa situazione ed orienta le sue energie per evitarla, ma interpreta inoltre la sua eventuale realizzazione come una colpa personale. La colpa di non aver fatto nulla per impedirla. Il giudizio etico negativo verso quei comportamenti che ne favorirebbero la guarigione, non fa che radicare e prolungare la patologia. In questo caso “basta” accettare che i genitori sono persone come tutte le altre, che le persone sbagliano, e che comunque possiamo amarle lo stesso, perché gli errori che facciamo, anche le scelte più feroci, sono in fondo determinate dalla nostra storia passata. Ciò non giustifica, ma consente di capire e appunto di accettare.

Terza parte: il PedMin e i cinque sensi.

Quando soffrivo di disturbo ossessivo-compulsivo, uno dei problemi maggiori era la perdita di fiducia nei sensi. Quando le acquisizioni dei sensi contraddicono l’ossessione e si mettono in condizione di estinguerla, interviene un meccanismo chiamato PedMin che provvede a smorzare il segnale dei sensi e ad amplificare il segnale opposto che viene dall’immaginazione e che va a conferma dell’ossessione. Il risultato è la sovrapposizione di due segnali opposti e l’incapacità di distinguere il vero dal falso. Accade quando vi è un profondo investimento emotivo su una condizione di cui il soggetto non è disposto ad accettare la realizzazione (più o meno consciamente). L’ossessione focalizza i presunti segnali di rischio e defocalizza le conferme di sicurezza.

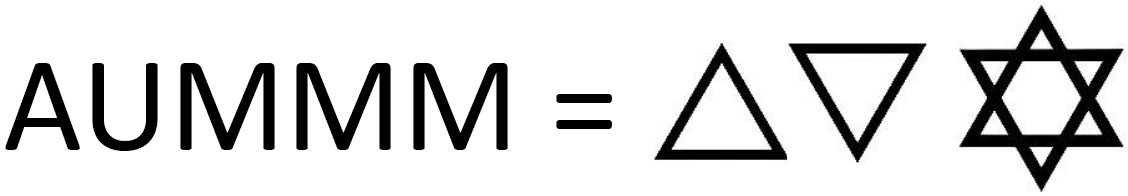

[1] Primary Error Detection & Minimization.